|

| 各種日本伝統文化教室を開校しております。お気軽にお電話下さいませ。 お問合わせ TEL 0276-30-6050 佐藤方 |

| 日本伝統文化教室能面制作を通し、世界に誇る日本伝統文化の偉大さ、尊さを実感していただき、 皆様方の心の糖としてお役立ていただければ幸いです。 |

花玄会 能面教室 |

|

|

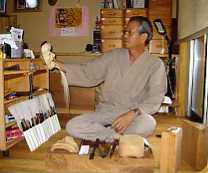

講師 NPO法人ふるさと学舎 理事長 荒 昌二郎

教科制作品 通常2年〜4年 1)空吹 2)翁 3)子面 4)飛出(大、小) 以後自由選定 その他ご相談を承ります。 花玄会 TEL 03−3850−9092 |

能面制作講師 荒 昌二郎 六代目 杢右衛門 |

|

|

|

「能面・花玄会」 会主 荒 昌二郎 個 展 |

|

| 期 間 :平成27年11月1日(日)〜5日(木) 会 場 :登録有形文化財古民家 「昭和の家」 住 所 :東京都足立区西保木間2-5-10 電 話 :携帯 090-8102-0011 時 間 :AM11:00〜PM5:00 出 展 :25面 入場料 :無料 |

展示予定の作品(一部) |

■能面、小面(こおもて)、初作品(1998年9月) |

小面の「小」は歳が若いとか、可憐さとか、雅やかさなどの意味で、女面の中で一番若く、十六・七歳の処女らしさを感じさせる。

1998年に打ち上げた女面初作品です。それまで狂言面や能面・翁といった、ある種作者の創作性が許されるというもので |

■狂言面、嘘吹(うそぶき)、4作目(2004年2月) |

「空吹」とも書く。口をとがらせて息を長く吐くとこうした顔つきになる。

狂言面は作者の独創性が表出するところで様々な表情のものが多く見られる面です。 |

■能面、猩々(しょうじょう)、初作品(2008年7月) |

中国の説話に登場する。海や江に棲む酒好きで酔って舞戯れる妖精であり、富貴の化身と象徴され、姿・形は人間の少年である。

赤色系の彩色の面は猩々に限るものではありませんが、能面の彩色の中で赤ほど難しいものは無いと言われます。 |

■能面、孫次郎(まごじろう)、初作品(2001年9月) |

代表的な若く美しい面で、若い女性の面の中では最も人間に近い。

この面を打ち上げたのは2001年、能面を打ち始めて6年目、6作品目です。 |

| 能面制作風景 |

| |

| 随時生徒さんを募集しております。お気軽にお問い合わせ下さい。 グループ粋いき TEL 0276-30-6050 佐藤方 花玄会 TEL 03−3850−9092

|

|

|

| 日本伝統文化教室 グループ粋いき拡大地図 |

| 日本伝統文化教室グループ粋いき 駐車場 |

| グループ粋いき参加団体 |

日本舞踊・京扇会 NPO法人ふるさと学舎・花玄会 三味線藤本流・藤乃会 |

| サイトマップ 中国語講座 ガーデニングサービス |

| グループ粋いきのホームページ 群馬県太田市新井町202 |